Le tourisme volontaire, ou bénévolat, est une tendance émergente des voyages liée au faire le bien. Pourtant, ces efforts pour aider les gens et l’environnement ont fait l’objet de vives critiques – je crois pour de bonnes raisons. La capacité des touristes bénévoles à changer de système, à atténuer la pauvreté ou à apporter un soutien aux enfants vulnérables est limitée. Ils n’ont tout simplement pas les compétences nécessaires. Et ils peuvent perpétuer par inadvertance des idées condescendantes et inutiles sur les lieux qu’ils visitent.

La tendance au volontariat est due en partie aux initiatives d’organisations de grande envergure et bien établies. Ils collectent des fonds pour les programmes qu’ils ont développés pour les orphelins et les enfants vulnérables.

Leurs appels ont été efficaces parce que les enfants dans le besoin ont tendance à susciter la compassion et parce que les technologies modernes de communication permettent de partager facilement l’appel à l’aide.

,Mais il y a des dangers dans ces appels, qui s’adressent surtout à un public occidental. Par exemple, la chanteuse Madonna, dans son documentaire I Am Because We Are, dit que le Malawi est en état d’urgence. Elle dit qu’il y a plus d’un million d’enfants rendus orphelins par le SIDA dans le pays d’Afrique centrale et qu’ils sont vivre dans la rue, dans des bâtiments abandonnés et sont enlevés, kidnappés et violés.

La description est inexacte. Il n’y a pas un million d’enfants qui vivent dans les rues du Malawi, et il n’y a pas non plus de taux élevés d’enlèvements et de viols.

Outre le fait qu’ils donnent parfois une impression inexacte, ces appels ont attiré un nombre croissant d’étudiants volontaires, que l’on pourrait décrire comme des travailleurs humanitaires amateurs. Ils ont l’intention de servir les gens, en particulier les enfants, mais est-ce qu’ils ?

Le problème avec le bénévolat et l’écovolontariat

La plupart des étudiants apportent peu de compétences pertinentes à leurs sites de bénévolat. Ils ne sont pas non plus tenus de s’engager à long terme. Au lieu de cela, les volontaires participent à des projets de service comme la construction de base, la peinture, le tutorat en anglais et en mathématiques, la distribution de nourriture, ou simplement être un ami aux enfants perçus comme seuls et ayant besoin d’un soutien social.

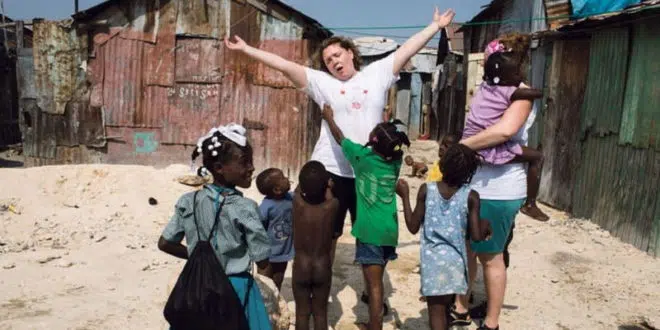

Le tourisme avec les enfants perpétue également la notion d’une Afrique désespérée qui a besoin de la bienveillance de l’Occident. Les volontaires sont amenés à imaginer que leur engagement s’adresse directement à la souffrance. Beaucoup croient que les enfants avec lesquels ils travaillent n’ont pas d’autres systèmes sociaux pour les soutenir matériellement ou socialement.

C’est ce qui ressort clairement des images et des anecdotes qu’ils font circuler d’une Afrique souffrante et malade. Les images qu’ils dépeignent sont que l’Afrique est incapable d’échapper à la pauvreté et à la violence sans intervention occidentale.

Les façons dont les bénévoles s’impliquent ont tendance à ne pas s’attaquer aux causes de la souffrance. La manière dont les bénévoles s’impliquent a tendance à ne pas s’attaquer aux causes de la souffrance.

La conception de ces programmes conduit à un engagement superficiel des volontaires. Il leur est donc difficile de réfléchir – ou de faire quoi que ce soit – aux problèmes structurels qui sont à l’origine des crises humanitaires.

Ces questions comprennent l’histoire, les conditions sociales, politiques et économiques qui encadrent la vie des gens.

Mes recherches suggèrent que les étudiants qui s’engagent dans ces programmes contribuent en fait à la mystification de systèmes plus vastes qui produisent l’inégalité, la pauvreté, des modèles particuliers de distribution des maladies et diverses formes de violence.

Les programmes de volontourisme doivent être retravaillés

Les problèmes décrits ici ne signifient pas nécessairement que le travail bénévole doit être abandonné. Dans un monde de plus en plus violent et xénophobe, ce type d’engagement interculturel peut aider les gens à se comprendre et à s’apprécier mutuellement.

,Mais si l’on veut y parvenir, il faut recadrer les expériences des volontaires et remanier les programmes. Toute organisation qui emmène des jeunes sur des sites de volontariat au Malawi devrait les préparer en leur fournissant des informations adéquates avant leur départ, ainsi que des occasions de discussion pendant et après leur voyage. Beaucoup de ces programmes sont associés à des campus universitaires ou à des groupes religieux organisés qui ont la capacité d’apprendre, d’enseigner et de soutenir un échange culturel plus sophistiqué.

Les étudiants doivent apprendre l’histoire politique, sociale, économique et culturelle des lieux qu’ils visitent. Ils devraient avoir la possibilité d’explorer plus en profondeur les systèmes de pauvreté et d’inégalité.

Plus important encore, les élèves doivent considérer ces expériences comme des échanges culturels destinés à générer la connaissance et le respect d’autres façons d’être et non comme des voyages qui aident les pauvres.

Si les volontaires peuvent comprendre les personnes avec lesquelles ils travaillent en tant que citoyens ayant des droits plutôt que des objets de charité, ils peuvent commencer à penser au partenariat à long terme, à la justice et au changement structurel.

Je crois que l’engagement à long terme est essentiel. Les médecins, les ingénieurs, les informaticiens et certains types d’éducateurs possèdent des compétences importantes et pourraient apporter une contribution plus durable. Les médecins, par exemple, pourraient former le personnel médical sur les nouvelles procédures à utiliser après le départ du volontaire.

A court terme, les volontaires devraient considérer leur présence comme un échange culturel plutôt que comme une aide humanitaire.

Renforcer l’éthique et l’impact durable du volontourisme

Pour aller au-delà des bonnes intentions, il est crucial d’intégrer des normes d’éthique et des mécanismes de autonomisation, résilience communautaire et renforcement des capacités. Les programmes doivent inclure des politiques de sauvegarde claires — notamment des procédures de protection de l’enfance, des protocoles de consentement éclairé pour la prise d’images et la gestion des données personnelles, et des règles de transparence financière. L’introduction d’un suivi-évaluation participatif avec des indicateurs de résultats permet de mesurer la durabilité des actions et d’identifier les effets pervers. De plus, la planification participative et la gouvernance locale renforcent la légitimité des projets : au lieu d’importer des solutions, il faut privilégier la co-conception de projets, la formation continue des acteurs locaux et des stratégies de sortie qui évitent la dépendance. Les audits indépendants et la publication régulière des bilans contribuent à la confiance et à la responsabilisation.

Concrètement, les organisations peuvent promouvoir des transferts de fonds directs vers des initiatives communautaires, financer des programmes de formation professionnelle et soutenir des infrastructures locales conçues par les populations elles-mêmes. Inscrire chaque mission dans une logique de développement local et d’économie solidaire améliore la durabilité environnementale et sociale des interventions. Enfin, encourager la recherche-action et l’évaluation externe renforce la qualité des interventions et génère des connaissances utiles pour d’autres contextes. Pour approfondir ces approches et trouver des ressources pratiques, consultez le site Elle Est Belle La Vie, qui propose des outils sur la planification participative, la supervision et les bonnes pratiques éthiques en contexte interculturel.

Aspects réglementaires, psychologiques et méthodologiques à considérer

Au-delà des bonnes pratiques déjà évoquées, il existe un ensemble de dimensions souvent négligées qui peuvent transformer une mission de volontariat en une intervention responsable et durable. Sur le plan juridique et administratif, la mise en place de contrats clairs, d’assurances adaptées et de procédures de conformité locale réduit les risques de litiges et protège tant les communautés que les volontaires. Il est également vital d’élaborer des politiques de gestion des données qui respectent la confidentialité et la propriété des savoirs : la propriété intellectuelle des pratiques traditionnelles, la traçabilité des fonds et la gouvernance des dossiers personnels exigent des protocoles transparents. La cartographie des parties prenantes et l’analyse des risques permettent d’anticiper les dysfonctionnements et d’intégrer des mécanismes d’alerte précoce dans les programmes.

Sur le plan humain et méthodologique, la préparation devrait inclure des modules sur la santé mentale, l’épuisement et la dynamique de pouvoir interculturelle, car la présence d’un bénévole peut générer des effets psychologiques durables autant chez l’hôte que chez l’intervenant. Encourager des approches de recherche-action, des méthodologies qualitatives comme l’ethnographie ou l’observation participante, et des processus de restitution collective renforce la pertinence des projets et protège le patrimoine immatériel. Enfin, penser la pérennisation financière via des plans de pérennisation, l’intégration dans l’écosystème local et l’usage d’outils open data pour documenter les résultats favorise l’autonomie des acteurs locaux et évite la dépendance.

Renforcer l’ancrage local et penser en systèmes

Au-delà des bonnes pratiques opérationnelles, il est utile d’introduire une perspective qui privilégie la approche décoloniale, le transfert de compétences et le mentorat structuré pour éviter les effets de dépendance. Plutôt que de multiplier des interventions ponctuelles, les missions devraient s’inscrire dans le renforcement de la capacité institutionnelle des acteurs locaux : accompagnement des autorités communautaires, support à la gestion administrative, développement de chaînes de valeur locales et transfert technologique adapté. Intégrer des dispositifs de microfinance solidaire, des incubateurs locaux et des actions en faveur de l’entrepreneuriat social favorise l’autonomie économique et la création d’emplois durables. De plus, une attention explicite à l’inclusion de genre et au handicap permet de rendre les projets véritablement équitables et sensibles aux dynamiques sociales internes, tandis que la prise en compte du bilan carbone et des principes de économie circulaire réduit l’empreinte environnementale des missions.

Sur le plan méthodologique, il convient d’articuler une théorie du changement claire et des outils d’évaluation mixtes : enquêtes longitudinales, méthodes quasi-expérimentales et indicateurs d’équité pour mesurer l’impact réel au fil du temps. La coopération technique et l’interopérabilité des systèmes d’information locaux facilitent la traçabilité des ressources et la capitalisation des connaissances. Enfin, encourager des processus de rétroaction participatifs — restitution régulière, comités consultatifs locaux et mécanismes de plainte accessibles — garantit que les bénéficiaires deviennent co-concepteurs des interventions.

Bazaar & Compagnie le magazine d'informations généraliste

Bazaar & Compagnie le magazine d'informations généraliste